《世界衞生組織煙草控制框架公約》:全球攜手遏止煙害20年

上世紀,煙草業利用大眾對煙草禍害的無知,以誤導和瞞騙的手法大肆宣傳煙草產品,以致煙草迅速流行,煙害肆虐全球,成為公共衞生最嚴峻的威脅之一。為了扭轉局面,在世界衞生組織(世衞)的主導下,全球各國攜手促成了第一份具法律約束力的公共衞生國際條約——《世界衞生組織煙草控制框架公約》(《公約》)。它是如何誕生的?對控煙工作有何影響?

瀏覽影片了解更多:

煙草問題席捲全球 須國際合作解決

在1990年代,吸煙人口持續上升,全球吸煙率高達約29%。其時,已有大量研究證實吸煙與二手煙的禍害。為了減少吸煙人口和吸煙所帶來的害處,各國政府陸續制定控煙措施,但各地的政策、強度和步伐並不一致,導致跨國煙草公司有機可乘,將目光轉向控煙政策較為寬鬆的國家,尤其中、低收入國家。煙草業利用龐大網絡和資源,透過廣告、誤導資訊、參與煙草走私活動、游說政客等手段引誘大眾加入吸煙行列,令煙草繼續於全球盛行,奪去無數人健康和生命。吸煙造成的問題成為橫跨公共衞生、經濟、貿易及法律的全球挑戰。

為了應對煙草的巨大威脅和抵禦煙草業的極力干預,1993年,公共衞生及國際法學者露絲·羅默博士(Dr Ruth ROEMER)及艾琳·泰勒博士(Dr Allyn TAYLOR)提出制訂一份具法律效力的國際公約,透過建立控煙框架推動全球控煙工作,有關概念得到其他控煙倡議者的大力支持。1994年10月,第九屆世界控煙大會通過了由麥龍詩迪教授和露絲·羅默博士共同草擬的決議,敦促政府和世衞制訂定具國際法律效力的控煙工具。這個決議同時獲得了多國政府和關注健康的非政府組織的支持,推動了世衞內部和成員國進一步探討具體做法。

世衞在當時從未嘗試行使其憲法權力制訂國際協議,有意見認為制訂具法律約束力的公約過於理想且難以實現,加上煙草業及其既得利益者阻撓,使推動有關工作的阻力甚大。但在不少國家和倡議者堅持下,有關建議在世衞獲得重要進展。1995年5月,由全球國家參與及共同協商的世界衞生大會(即世衞的最高決策機構)通過了決議文件WHA48.11,支持評估制訂控煙框架公約的可行性。其後,1996年的世界衞生大會通過了決議文件(WHA49.17),授權世衞開始籌備制訂公約的安排。

世衞起草《煙草控制框架公約》 一呼百應簽署

1998年,布倫特蘭醫生(Dr Gro Harlem BRUNDTLAND)接任成為世衞總幹事,對推動制訂框架公約起了關鍵作用。她上任後迅速將控煙提升為世衞優先事項之一,積極推動宣傳、領導草擬框架公約内容、協調聯合國其他機構及聯絡非政府組織等,為公約談判展開準備。2000年,世界衞生大會通過了決議文件(WHA53.16),批准了框架公約的擬議草案,並成立指定的團隊和平台,與各國政府磋商擬議草案的內容,包括各項條款和實施機制。

經過六輪主要談判會議,以及世衞在不同區域舉辦的技術諮詢會議和協商會議,各國在擬訂條款內容達成一致意見。這些會議聚集了來自不同國家和領域的政府官員和非政府組織的代表,不但能集思廣益完善框架公約内容,更有效提升各界對控煙和制訂框架公約的重視程度、為不少國家日後將框架公約納入本國憲法提供有利因素。

2003年5月21日,世界衞生大會成員一致批准了《世界衞生組織煙草控制框架公約》的最終條文(決議文件WHA56.1),全球首條國際性的公共衞生條約正式誕生,並迅速獲得168個國家簽署。根據《公約》第34及36條,簽署國須按其國內法律程序批准《公約》,以正式成為《公約》締約方,令《公約》條款具約束力。最終,《公約》於2005年2月27日正式生效。

自此,締約方會定期召開締約方會議,檢視《公約》的實施情況及制訂和批准公約的議定書、附件和修正案。締約方自2006年起已召開了10屆會議。而第11屆會議將於2025年11月17至22日在瑞士日内瓦舉行。

《世界衞生組織煙草控制框架公約》條款概覽《公約》提出控煙政策方向和原則,內容涵蓋十一個部分,包括(i)引言;(ii)目標、指導原則和一般義務;(iii)减少煙草需求的措施;(iv)减少煙草供應的措施;(v)保護環境;(vi)與責任有關的問題;(vii)科學和技術合作與信息通報;(viii)機構安排和財政資源;(ix)爭端解决;(x)公約的發展;和(xi)最後規定,總共涉及38個條款。其中,締約方會議會就部分核心條款通過一系列實施準則、政策選項和建議,以詳細解釋條文原意、列舉具體政策措施和落實步驟,為各國提供務實操作指引。以下是一些主要條款: 與减少煙草需求相關的核心條款

與減少煙草供應相關的核心條款措施

其他核心條款

|

《公約》的影響與成效

《公約》標誌着全球的控煙工作變為更嚴謹、更有系統、且具法律效力的國際合作模式,是全球公共衞生工作中的一個重要里程碑。2025年是《公約》生效20周年。至今全球已有183個締約方,覆蓋全球約90%人口。自《公約》生效以來,其建議的控煙方針已成為各國公共衞生政策的重要一環,挽救了數以千萬人的生命,並有效減少相關的非傳染疾病發生。

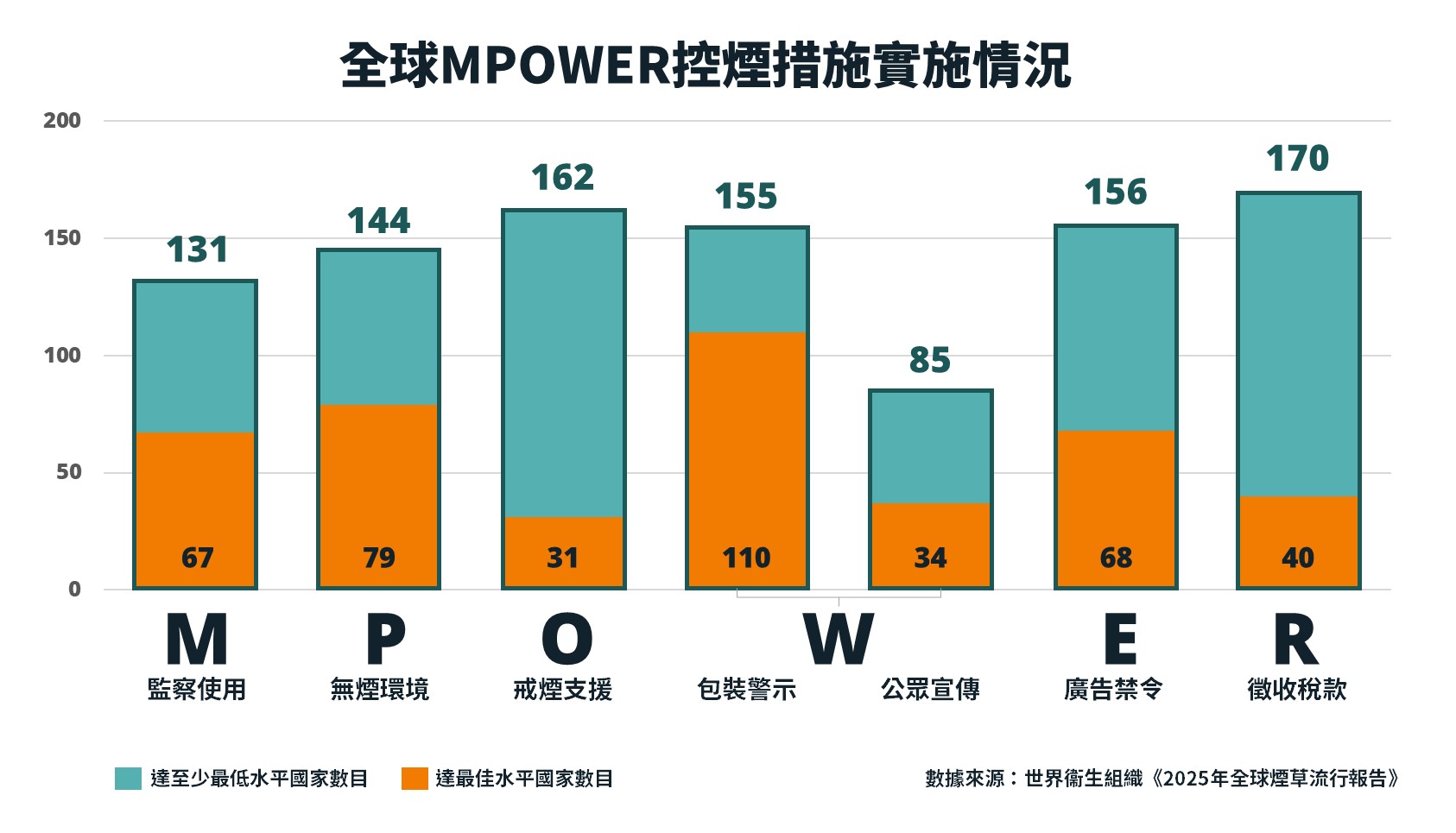

隨着《公約》及MPOWER措施獲得更廣泛推行和落實,世衞今年6月發佈的《2025年全球煙草流行報告》指出,2023年全球吸煙率已經下降至16.4%,不少國家的MPOWER控煙措施已經達到或超過世衞評定的最低要求:

- 131個國家有監察成人或青少年的煙草使用情況,當中67個國家達到最佳水平,即定期收集的成年人與青少年吸煙數據並擁有近期、具代表性數據

- 144個國家設有禁煙區政策,當中79個國家達到最佳水平,即禁止在醫療設施、教育設施、政府設施、辦公室及其他工作場所、餐廳、咖啡館、酒吧及公共交通工具的室內範圍吸煙

- 162個國家提供戒煙支援,當中31個國家達到最佳水平,即提供全國性的免費戒煙熱線,並提供免費或資助尼古丁替代療法及戒煙服務

- 155個國家規定煙包須展示健康警告,當中110個國家達到最佳水平,即規定在煙包上印有大面積、清晰可見而又具有適當特徵(如輪換更替、描述指定煙害等)的煙害圖像警示

- 85國家有進行媒體宣傳活動,當中34個個國家達到最佳水平,即在電視及/或電台上進行具適當元素(例如預先就宣傳內容對目標群體進行測試、設有過程及結果評估等)的全國性無煙宣傳

- 156個國家禁止煙草廣告,當中68個個國家達到最佳水平,即全面禁止所有形式的直接及間接煙草廣告

- 170個國家對煙草產品徵稅,當中40個個國家達到最佳水平,即規定煙草稅應佔煙草零售價至少75%

聯合國於2015年訂立了17項可持續發展目標,其中第3項目標「良好健康與福祉」中明確指出各國應加強執行《公約》,以減少煙草相關非傳染性疾病導致的過早死亡。此外,《公約》亦與其他可持續發展目標息息相關,包括消除貧窮、消除飢餓、改善教育、性別平等、環境保護、經濟發展等。

聯合國於2015年訂立了17項可持續發展目標,其中第3項目標「良好健康與福祉」中明確指出各國應加強執行《公約》,以減少煙草相關非傳染性疾病導致的過早死亡。此外,《公約》亦與其他可持續發展目標息息相關,包括消除貧窮、消除飢餓、改善教育、性別平等、環境保護、經濟發展等。

控煙與時並進,《公約》與各國創新政策相輔相成

然而,煙草業仍然是各國控煙路上的最大絆腳石,不時透過政治游說、製造輿論和虛假科學、發起訴訟、參與煙草走私、推出新型吸煙產品等伎倆影響控煙成效。為了應對這些挑戰,《公約》第2.1條強調締約方可以根據自身情況,制訂更嚴格或更創新的政策。而事實上,不少國家的控煙措施都比MPOWER建議走得更前。這些創新措施往往又會影響《公約》日後的發展,令《公約》能與時並進。以下為一些例子:

全煙害警示包裝 – 去除煙草推廣元素、加強煙害警示

MPOWER控煙措施之一的警示煙草危害(W)要求規管煙草包裝,並在煙盒印上健康圖片警示。2012年,澳洲的措施更上一層樓,成為全球首個實施全煙害警示包裝的國家。全煙害警示包裝亦稱素面包裝和平裝,即規定煙草產品必須使用統一且標準化的包裝設計,以禁止在煙包上使用指定以外的顏色、商標、品牌圖像及任何推廣信息,及必須明顯展示健康警示圖像和文字,以提示吸煙的危害。這項政策成效顯著,締約方會議亦認可有關措施符合《公約》第11條,鼓勵其他締約方仿效。

煙草業慣常以訴訟拖延或削弱控煙措施。澳洲在立法實施有關措施時同樣受到業界的強烈法律挑戰,尤其針對商標和貿易等提出訴訟。澳洲以《公約》作為重要的法律依據,成功捍衛有關措施。在所有澳洲全煙害警示包裝的國內和國際訴訟中,煙草業均以失敗或被駁回而告終。

為進一步提示吸煙的危害和將戒煙的資訊傳遞予吸煙人士,加拿大及澳洲亦立法要求在每支捲煙上印上健康忠告,並在煙包內加入戒煙資訊卡。

禁止加入添加劑,減低煙草產品的可口性和吸引力

煙草業常於煙草產品中加入添加劑和加味劑以掩蓋煙草的苦澀,吸引大眾嘗試。《公約》第9和10條建議加強對煙草製品成分(包括添加劑)及釋放物的監管,並制訂相關的信息披露要求。就此要求,不同國家採用的立法方式不一——有國家選擇全面禁止所有特色口味(如歐盟規定禁止水果、薄荷等口味),有國家則禁止可以改變口味等的添加劑(如加拿大及巴西規定禁止加入薄荷醇、薄荷酮等物質)。

為了幫助尚未實施相關措施的國家能夠參照並制定最有效的措施,締約方會議檢視各地加味煙禁令的效果,並提出政策建議或注意事項。2015年,世衞將加拿大和巴西在禁止煙草添加劑(包括薄荷醇)的做法列為最佳實踐方案,並製作案例研究供其他國家參考。2023年,《公約》的知識中心就不同國家的薄荷醇禁令成效進行對比,建議有關禁令最完善的做法應為全面禁止有關物質被作為煙草產品添加劑,而非只禁有明顯薄荷味道的產品,以確保禁令有效執行,避免煙草業透過修改產品規格規避監管。2025年,世衞將世界無煙日的主題定為「戳破誘惑:揭露煙草和尼古丁製品行業的策略」,鼓勵各國推動可減低煙草及尼古丁製品吸引力的措施,其中包括禁止添加吸引年輕人的調味劑及添加劑。

回應新型煙草產品挑戰,更新政策建議

近年,電子煙、加熱煙等新型吸煙產品在煙草商的推波助瀾下日漸流行,這些產品以「減害」和「戒煙」的旗號吸引大眾注意,但有關聲稱不但沒有科學支持,而其宣傳和銷售策略針對年輕人,吸引非吸煙者尤其青少年嘗試,成為吸煙的入門產品。

《公約》要求根據締約方按最新科學證據推進控煙。締約方會議多次將新型吸煙產品的使用風險和監管問題列為重點討論項目,並發佈關於另類吸煙產品的技術報告和政策建議。締約方會議亦建議各國應以保護青少年為首要考慮,全面禁止或嚴格監管新型煙草產品,防止煙草公司利用另類吸煙產品規避監管,誤導大眾。

邁向無煙未來

《公約》推行二十年來,全球吸煙率逐漸下降,證明控煙措施切實可行,更說明國際合作能夠帶來實質改變。展望未來,越來越多控煙較先進的國家提出煙草終局的概念,目標把吸煙率降至5%以下繼而禁煙,甚至提出「無煙世代」政策,禁止指定年份或以後出生的人士購買煙草,以徹底杜絕新一代接觸煙草的風險。這些創新政策標誌着控煙工作已由地遏止煙草禍害邁向終結煙草流行的新階段。

世衞亦多次表達對煙草終局和無煙世代的支持,前總幹事陳馮富珍博士曾指出,讓煙草問題畫下句號可以永久改善世界,令未來每一代人免受煙草相關疾病之苦。她提醒煙草終局的策略須以科學為本,因應各國社會經濟文化背景而實施不同政策,各國亦應具備監管立法,以及防止煙草業干預的能力。

即將舉行的《公約》第11屆締約方會議將會提出報告,重點討論前瞻性的控煙措施,為推展煙草終局提供方向。一如世衞總幹事譚德塞博士於2025年世界煙草控制大會中提到:「《公約》生效以來,我們取得了許多值得慶賀的成功,但煙草業仍在不斷發展,我們也必須如此。透過整合科學、政策和政治意志,我們可以創造一個不再讓煙草奪走生命、損害經濟或竊取未來的世界。攜手並進,我們便能終結煙草流行。」

面對煙草業的持續干預和威脅,各國應秉承當年捍衛公共衞生的決心,迎難而上,全球一起邁向無煙未來。

相關資訊: